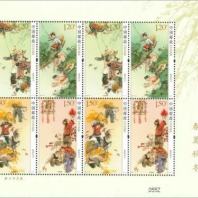

普9 北京一版帆船加盖“暂作”改值邮票

摘要: 2分,红色加盖,出现一种变体票:倒盖。 翻传票是以帆船为主的,背景是火车、农获票是以农民收割为主图的,背景是天坛。这套邮票用的是5号宋体字,红色的加盖。印刷也很粗糙,比较不精致,但是是北京发行的唯一一套暂作改值的邮票。

2分,红色加盖(原3分,蓝绿)(1922.11),出现一种变体票:倒盖。

1分,红色加盖(原3分,蓝绿)(1930.10)

1922.11-1930.10(民国十一年至十九年) ,5号宋字加盖,50(10*5),[Pr]北京财政部印刷局。

民国11年11月1日起调整邮资,明信片印刷品等由1分增至2分,平信由3分增为4分。当时因圣诞节及阳历新年,贺柬邮件剧增,2分邮票需用增多;再平信邮资既改4分,3分邮票用途大减,库存颇丰,乃提出一部份加盖改为2分邮票应用。由财政部印刷局以5号宋字及特大之阿拉伯数字浇制全版50枚之凸版,在票面中央加盖“2cts”两侧加盖“暂作贰分”字样,另以小星4粒盖于原印面值四角。19年因需1分邮票,备搭配其他面值邮票售用,经照前例,将3分票一批交由财政部印刷局,以5号宋字浇版于票面中间分上下加盖“1ct”两侧加盖“暂作壹分”字样,自同年10月下旬起发行。

翻传票是以帆船为主的,背景是火车、农获票是以农民收割为主图的,背景是天坛。这套邮票用的是5号宋体字,红色的加盖。北京出的这第二版纸质比较硬,透明度没有伦敦版的好。印刷也很粗糙,比较不精致,但是是北京发行的唯一一套暂作改值的邮票。

热门推荐:

普13 北平版烈士像邮票

普13 北平版烈士像邮票

普12 伦敦二版孙中山像邮票

普12 伦敦二版孙中山像邮票

普21 香港商务版烈士像邮票

普21 香港商务版烈士像邮票

普22 香港大东版孙中山像加盖“暂作肆分”邮票

普22 香港大东版孙中山像加盖“暂作肆分”邮票

普1 加盖“临时中立”邮票

普1 加盖“临时中立”邮票

普2 加盖“中华民国”“临时中立”邮票

普2 加盖“中华民国”“临时中立”邮票

普39 重庆大东版孙中山像邮票

普39 重庆大东版孙中山像邮票

相关阅读

视觉焦点

-

1949年,中华邮政发行。面值1元(桔)、10元(绿)、20元(紫棕)、50元(墨绿)、100元(桔棕)、200元(桔红)、500元(枚紫)、800元(玫红)、1000元(蓝)。上海大东书局承印。

-

窄版又称“长短线”,也就是说“长短线”只存在窄版情况,宽版不存在。初次印成之票,共5亿余枚,自20年8月中旬起陆续在上海交货,原定9月1日开始发行,因发现其误将国徽之白日内圈印成双线,通称“双圈”,当即急电德纳罗公司指正,要求立即改版另印。

-

1942年10月9日邮政总局通知各区政管理局及办事处,因收支不能相抵,亏损甚多,奉准于邮资之外,加收附加费,要求各区将库存中信版1角6分票加盖“国内平信附加已付”字样备用。原定自1942年11月1日起施行,平信附加费为1元。

-

1948年,中华邮政发行。图案与“大东二版”基本相同,但区分较容易:“大东三版”面值都在万元以上,且为单色;左下角面值框中“大东二版”有角、分位如“20000”,“大东三版”无角、分位如“20000”。上海大东书局水印。也称“梅花二版”。

-

加盖原票为“京烈版”、“港烈版”、“中华版”、“纽约版”等。各地加盖字样各有不同。按原票版别不同,计有河南7种;西川7种;闽浙3种;江西9种;湖南9种;广西7种;云南4种;甘肃7种;贵州6种;东川3种;广东8种;陕西4种;湖北4种。

-

1945年,中华邮政发行。面值2元(绿)、5元(深绿)、10元(深蓝)、20元(红)、齿孔度数为12.5。纸质分有条纹土纸、无条纹土纸、白垩纸等。重庆大东书局印刷。 20元,红,出现一种变体票:双面印。

热文排行

普22 香港大东版孙中山像加盖“暂作肆分”邮票

4分,出现两种变体票:“暂作肆作”、双联,一枚漏齿。 29年9月20日起调整邮资,本埠平信费,每20公分由2分改为4分,4分邮票用量骤增,新票未印成前,经先将库存最多之5分邮票于票面两旁及下端,加盖「暂作肆分」及阿拉伯「4」字,改值售用。

普15 香港中华一版(空心)孙中山像邮票

1938.11.11,雕刻版,P12.5,19.5mm*23mm,50,[P]香港中华书局。 1939,P12.5,梳式齿和线式齿两种。最初由香港中华书局以雕刻凹版双套色印制3种,以国父像为中心图案。国徽两旁双横线内为空白,通称“空框”。