普53 上海大东二版孙中山像金圆邮票

摘要: 1949年,中华邮政发行。上海大东书局承印。大东1版与2版除齿孔不同外,其版式显着不同处为:大东一版「國」字之一点,在横地右边,与横相连。大东2版「國」字之一点,在1横的上边,与横及上端相连。

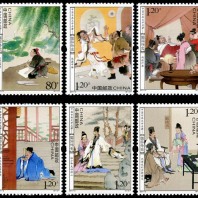

1949年,中华邮政发行。全套共12枚。面值50元(深绿)、100元(棕)、200元(桔红)、500元(枚紫)、1000元(蓝)、2000元(紫)、5000元(天蓝)、1万元(栗)、2万元(黄绿)、5万元(绯红)、8万元(棕红)、10万元(蓝绿)。齿孔度数为12.5。平版印刷。上海大东书局承印。

发行日期:1949.3(民国38年)起

齿孔度数:12.5

印刷版别:胶版

图幅:18x21

全张枚数:200(20x10)

纸质:道林纸、无胶

印刷:大东书局上海印刷厂

金圆券贬值速度很快,邮资一再调整,邮票耗用量日增,以凹版印制邮票,缓不济急,即以前印金圆邮票图案用照相制成胶版,以平印方法印制。图案文字与凹版票相同,惟版纹较粗。大东1版与2版除齿孔不同外,其版式显着不同处为:大东一版「國」字之一点,在横地右边,与横相连。大东2版「國」字之一点,在1横的上边,与横及上端相连。

热门推荐:

普48 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票

普48 孙中山像烈士像加盖“金圆”改值邮票

普33 孙中山像烈士像加盖“改作贰角”邮票

普33 孙中山像烈士像加盖“改作贰角”邮票

普14 孙中山像、烈士像加盖“暂作”改值邮票

普14 孙中山像、烈士像加盖“暂作”改值邮票

相关阅读

视觉焦点

-

为供应“金圆”面值邮票应急,中华邮政就将印花税票加盖邮政标记暂代邮票使用。印花税票原票有平版及凹版印刷两种。平版承印厂有大东、大业、中央、振明四厂;凹版有大东、大业等不同版别,细微处各有特征可分。

-

1949年,中华邮政发行。面值1分(黄绿)、2分(桔)、4分(蓝绿)、10分(紫)、16分(桔红)、20分(蓝)、50分(棕)、100分(浅蓝)、500分(红)。重庆华南印刷厂承印。 2分,桔黄,出现一种变体票:横缝及顶边漏齿。

-

0.5分,灰棕。薄纸出现一种变体票 :横双连中缝漏齿。 1分,桔黄。 2分,草绿。 3分,蓝绿。 4分,橄绿。 5分,玫紫。 8分,桔红。 15分,深蓝。 20分,棕红。 30分,紫棕。 1元,褐、桔棕。 20元,蓝、紫。

-

1元,褐、红棕:发行量155,000; 5元,灰蓝、红:发行量135,000; 10元,紫、绿:发行量150,000; 20元,蓝、玫紫:发行量570,000;停售日期1943年10月23日,停用日期1944年1月1日。 所谓“半钮”“全钮”通俗讲是指票中孙中山像衣领下的纽扣,是整个或是显示一半。

-

1944年,中华邮政发行。图案与中信版孙中山像邮票相同,唯母模暗记不同,刷色也不同。纸质有宣纸,道林纸等。福建南平百城印务局承印。

-

4号方体铅字加盖红色﹐数值「肆」字为大写﹐阿拉伯数字「40」地位偏下。至民国31年12月1日邮资再度调整,除已由东川、西川、云南、湘粤等区加盖发行外,其他尚未加盖的各区即不再办理,此票也称“湘粤加盖”。

热文排行

普21 香港商务版烈士像邮票

0.5分,深褐; 1分,桔黄; 2.5分,玫紫; 4分,蓝灰; 15分,棕紫; 30分,棕紫,出现一种变体票:横双连直缝漏齿; 北平版票齿孔为14度,香港版虽亦有14度票,但极少见,一般均属12.5度之中齿票。

普42 孙中山像烈士像加盖“国币”改值邮票

原票为先烈像香港版,由上海中华书局永宁印刷厂以特制之5号楷字及阿拉伯数字加黑白相间之棋盘式花框,浇制凸版,加盖黑色,数值分列两旁,上端印阿拉伯数字框(图52)。通称「永宁上框国币票」。