嘉庆通宝收藏价值分析 嘉庆通宝存世量多不多

摘要:我姑且称这种庆字底部书作“攵”的嘉庆通宝为“攵庆版”。有趣的是,这两枚“攵庆版”,同为宝泉局所铸,竟有两种版别。 这两枚钱币实物,见证了早年曾铸行过“攵庆版”通用钱。

清代钱币中的嘉庆通宝,马定祥先生在批注《历代古钱图说》时说到,嘉庆通用钱庆字底部攵均少一横,唯见一小平祖钱书作攵。这说明,他尚未见过书作“攵”的母钱、样钱和通用钱。

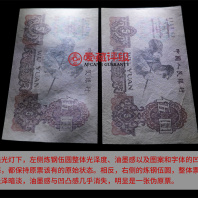

从丁福保先生的《古钱大辞典》到以后出版的各种钱谱上,也都没有收录这种庆字底部书作“攵”的版式钱。我姑且称这种庆字底部书作“攵”的嘉庆通宝为“攵庆版”。其实,“攵庆版”的嘉庆通宝,除马定祥先生所见小平祖钱外,还有通用钱存世,在我旧藏中即有一枚。此钱径2.5厘米、穿0.6厘米、厚0.1厘米、重4.5克(图上)。它不似母钱,可能是样钱或初铸大样。多年来,我在各地钱币市场留心寻觅,又获得一枚,此钱径2.4厘米、穿0.5厘米、厚0.1厘米,重4.2克(图下)。它应是通用钱。有趣的是,这两枚“攵庆版”,同为宝泉局所铸,竟有两种版别。图上是双点通,宝字下部的繁体贝,下面一横不连右面一竖,开了口。两点一长一短。图下则是单点通,下面一横连着右面一竖,不开口。两点一样大小。它们背穿上各有一星点。

这两枚钱币实物,见证了早年曾铸行过“攵庆版”通用钱。但据嘉庆七年修纂的《户部钱法则例》记载,宝泉局及直隶、山西、陕西、湖南、湖北、江西、福建、广东、云南、贵州、江南等省局,每年铸钱六百零七万四千零二十八串,伊犁局为一千五百串,宝源局和四川、浙江两省还不知确数,如全部铸足,数量超过北宋元丰版。铸钱这么多,为何“攵庆版”这样少?

究其原因,我想恐是铸钱工艺问题。因自明代中叶以后,钱文书体都以工匠为主,宝泉局最初铸行“嘉庆通宝”钱,一定是使用庆字的规范写法,即庆字底部写作“攵”。但规范的写法字形瘦长,像窈窕淑女的细腰,少了阳刚之气,更重要的是,庆字长了,其他三字也不能短,否则很不协调,若四个字都那样苗条,既增加布局的难度,又无法达到审美的要求。于是,聪明的工匠想到了“偷工减笔”借鉴前人铸钱时在钱文上省笔的做法,将庆字底部的“攵”,减去了一横,并无大碍,倒使庆字变得体态丰腴,更好看一些。

因此,“攵庆版”被淘汰不用。中央户部如此,各省自然仿效。这版式铸行时间短,数量少。即使有部分流传下来,也因只有细小笔画的变化,或是在流通中文字磨损而不为人们注意,所以难得一见。

热门推荐:

嘉庆通宝一枚多少钱 嘉庆通宝收藏价值分析

嘉庆通宝一枚多少钱 嘉庆通宝收藏价值分析

嘉庆通宝价格表 嘉庆通宝有哪些版别

嘉庆通宝价格表 嘉庆通宝有哪些版别

嘉庆通宝市场价格 嘉庆通宝升值空间大吗

嘉庆通宝市场价格 嘉庆通宝升值空间大吗

嘉庆通宝铜钱价格走势如何 嘉庆通宝铜钱图片介绍

嘉庆通宝铜钱价格走势如何 嘉庆通宝铜钱图片介绍

嘉庆通宝多少钱一枚 嘉庆通宝行情走势分析

嘉庆通宝多少钱一枚 嘉庆通宝行情走势分析

嘉庆通宝铜钱值多少钱 嘉庆通宝铜钱市场行情稳定吗

嘉庆通宝铜钱值多少钱 嘉庆通宝铜钱市场行情稳定吗

嘉庆通宝值多少钱 嘉庆通宝价格涨幅大吗

嘉庆通宝值多少钱 嘉庆通宝价格涨幅大吗

嘉庆通宝价格受什么因素影响 嘉庆通宝现在价格多少

嘉庆通宝价格受什么因素影响 嘉庆通宝现在价格多少

相关阅读

视觉焦点

-

嘉庆通宝古币多少钱一枚?古币嘉庆通宝作为清朝古钱币中的一种,价格相比其他古钱币较低,在很多收藏爱好者的承受范围内。那么随着时间的推移,现在的嘉庆通宝有收藏价值吗?因此,在购买前应当做好充足准备,避免吃亏。

-

清朝时期发行的钱币大都价格低廉,这是因为距今年限不长,很多钱币并未遭到损毁。不过,嘉庆通宝作为其中一种,较为独特。嘉庆通宝虽为清朝钱币,相比其他几种清朝货币而言价值较大。因起到调节经济的作用,所以嘉庆通宝发行量较少,如今市场价值较大。

-

我们先来了解嘉庆通宝相关介绍以及发展前景,这样才知道适不适合自己收藏。据悉,目前嘉庆通宝的收藏价格在20元左右。

-

嘉庆通宝宝直局直径30毫米,目前的市场价格是在800元左右。嘉庆通宝吉语宫钱背天下太平,市场价格为42,000元。嘉庆通宝宝泉局,市场价格为58,000元。嘉庆通宝背麒麟图镇库大钱,市场价格为2万元。嘉庆通宝普通小平钱直径24毫米,市场价格大概是在10元左右。

-

嘉庆通宝宝泉局直径26毫米黄铜雕母钱,从最初的成交量就可以发现市场价格大约达到58,000元。嘉庆通宝背麒麟图镇库大钱,市场价格大约是在2万元左右。嘉庆通宝普通小平钱直径24毫米,市场的价格仅仅只需要10元。

-

嘉庆时出现了一些楷书钱文,如嘉庆万寿楷书大钱,有光背及背巨星二式,可能是西南地区所铸。一枚直径24mm以上,厚1.0mm左右的嘉庆通宝的价格为18元,而一枚普通的,直径只有10mm左右的嘉庆通宝的价格只有2元到3元。如果是一套完好无损的嘉庆通宝的话,价格为169元。

热文排行

嘉庆通宝多少钱一个铜币 嘉庆通宝投资分析

在钱面"嘉庆通宝"的文字以楷书书写,钱币的背面是满文左"宝"。如今的古钱币收藏,清朝的钱币比较受关注,嘉庆通宝作为其中的一员,相信未来嘉庆通宝价值会有所提升的。

嘉庆通宝值多少钱 嘉庆通宝价格涨幅大吗

接下来我们便详细了解一下嘉庆通宝值多少钱以及它的价格涨幅。随着人们越来越重视收集古钱币,嘉庆通宝也受到了更多的关注,近年来价格稍有提升,在未来的一段时间内这个价格还会提升些许,直至稳定。